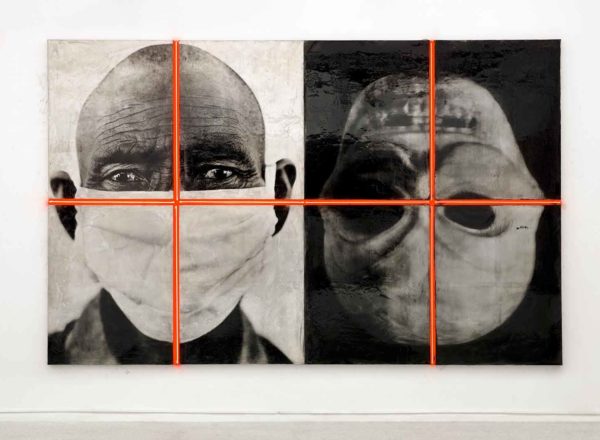

在近期的创作中,高波对早期的作品开始进行二度干预,直至把它涂抹掉、消失掉,作品却呈现出了时光的流逝。《献曼达》这件作品,他把九十年代在西藏拍摄的作品《双重性肖像》放到了一种全新的当下构架里,每次展出都会加入行为部分。这四幅双联作品,上面都嵌入呈十字状的红色霓虹灯管。在放大完成后的摄影作品表面先涂抹了一层树脂,然后用黑白两种颜料再在上面进行覆盖,颜料会渐渐地在结束的时候脱落掉。在艺术家的持续干预下,之前的图像从有到无,又从无到有,结束时的作品成为了之前作品的记忆或往昔。颜料脱落掉了,作品就完成了。这些都是为了更接近那个真相。通过一种自我辩证,作者不断延展的行为打破了存在与虚无的二元界限,这是某种带有隐喻特征的创作实验。他的这种创作方式后来又延续到另一件行为作品中。这次创作过程,在他与现场的那位女志愿者完成手绘干预后,又开始发生肢体接触,包括在地面上的翻滚,相互把衣服脱掉,身体在相同颜料的涂抹中消失了,涂抹的同时也抹去了作者的身体和作品的界限,男人和女人的界限,黑色与白色的界限。这件作品里的另一部分,作者在石头上放大了一千个藏人肖像,每一幅肖像都从0001到1000被注有编号。作者借用玛尼石(藏传佛教的经石)构思了这件装置作品,这是题献给他热爱的西藏人的。这一千幅汇集起来的匿名肖像照片,达到了某种深刻的统一性。而统一性和看似脆弱的作品又能迅速抓住观者。这些用手工放大看上去看似并不牢固的实验性作品都浮在地面上的鹅卵石肖像,似乎是要消失的,是要被踩踏的和要被遗忘的。而他作品的力量就在于这种反差:易碎的容颜,分解的身体,回应着作者创作实验中必然存在的生命力。他想要抓住的或许就是生命中这些丰富的能量源。

因此自然被骨头,被死亡之物 ,被那些仍然遗存的东西,被过往生命的痕迹表现出来......(活生生地召唤着一种并不存在的,或者迷失的生活),并将它们摆设成静物(用法语的说法,就是“自然的死物”)。但是在这里,死的物却是固定不变的,也就是仅仅是指之前的状态:当“生命”还可能在未来重生时,就变成了一种虚拟语气。艺术是关于记忆的工作。实际上,在另一则作品,2009年的“献曼达”中,我们看到一大堆石头,每块石头上面都有一张脸(与波尔坦斯基的纪念性作品颇为相像):我们见证了如何将一张肖像放大到一块石头上,以纪念一个生命:记忆墓园中的“遗像之石”。在这一意义上,“寻得之物”和“自然的死物”都是宗教•崇拜物—一些珍贵的,深刻的,神圣的,需要被保护和怀念的东西(而不是启蒙主义—理性主义,或者属于知识分子的新殖民主义中的那种概念,用来描述“其他”社会形式中那些宗教或者非理性的信仰和行为,带有贬低和消极的含义:但其对于现代社会中的迷信却视而不见,或对人类文化中的一切非理性因素均予以否定)。如果文化中的事物有着令人赞扬和欣赏的一面,提供了一种拼贴杂糅的文化景观,以及整体上积极、快乐和“酷爽”的,碎片化的现代生活享受:那么,还有一面则是抒情性和充满沉思的,指向并不存在和迷失的事物,召唤着其他形态的思考和感受,指向一种“记忆”的仪式,记忆到底什么才是重要的......并建树一种以思考和价值观为中心的身份认同(也包括自反性和价值观,在讽刺性的自我意识和价值推断的必要行动之间形成一对矛盾)。它在上演一种探问(以仪式的方式,因为只有艺术能做到),搜寻(同时也在创造)一种意义 。

(因为只有人类能做到)。

-彼得•内斯特鲁克博士 2016